Ci sono luoghi che non sono solo parchi: sono simboli che parlano della biodiversità e della storia di un intero Paese.

E il Parco Nazionale Kruger (Kruger National Park) è uno di questi.

Qualche dato sul Parco Kruger

- 19.485 km quadrati

- 1.000 km di recinzione al perimetro

- 7 fiumi perenni

- circa 147 specie di mammiferi, tra cui tutti i Big Five

- oltre 500 specie di uccelli, di cui 250 residenti

- dominano Mopane, Marula, Acacie, Combreti

- circa 4.000 dipendenti permanenti

- circa 1,4 milioni di visitatori ogni anno

- possibile il self-drive

- 11 gate d'ingresso

- 3.600 km di strade, di cui 850 km asfaltate

Geografia del Parco Kruger

Il Kruger è uno dei più grandi e famosi parchi nazionali africani.

Come estensione è il quinto, con i suoi 19.500 km quadrati, più grande del nostro Veneto, per intenderci (18.300), ma sicuramente tra i più famosi.

Ha una forma particolare, sviluppandosi quasi del tutto in direzione nord-sud, per 350 km, e poco in “orizzontale”, con una base larga 65 km.

L’area centro-sud fa parte della regione sudafricana del Mpumalanga, mentre l’area più a nord si trova nella regione del Limpopo.

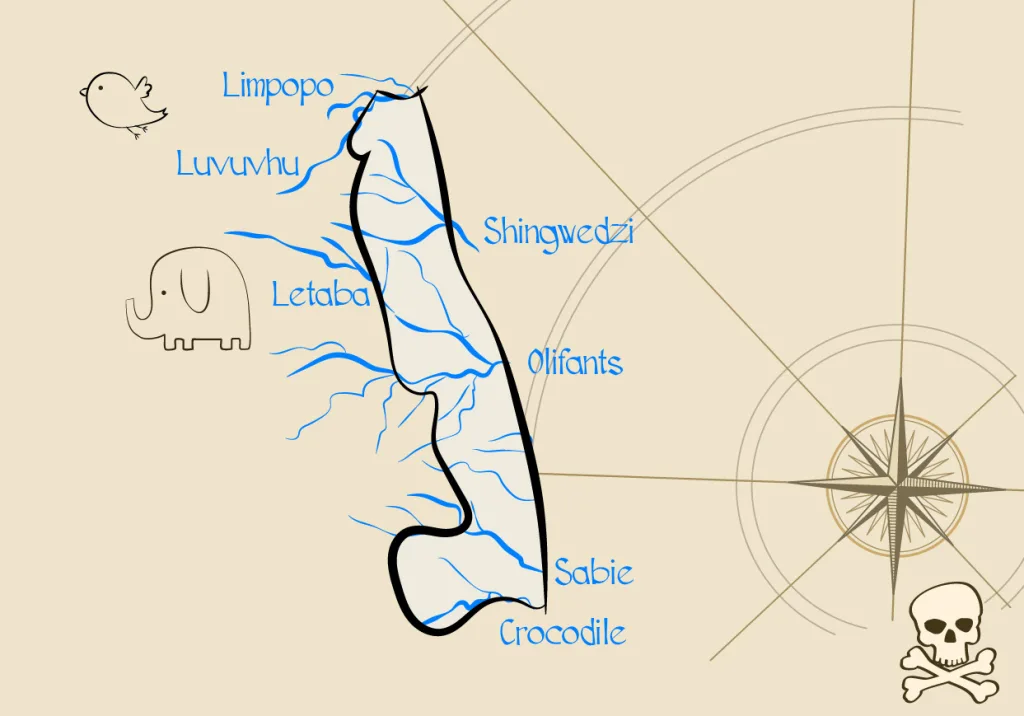

I fiumi del Kruger

Nel Kruger scorrono 7 grandi fiumi permanenti: sono quelli cioè che non si prosciugano mai, neanche durante la stagione secca (maggio–ottobre). Sono veri corridoi di vita, fondamentali per la fauna, soprattutto nei mesi più aridi.- Crocodile River: segna il confine meridionale del parco

- Sabie River: uno dei fiumi più ricchi di biodiversità del parco

- Olifants River: scorre al centro del parco e offre paesaggi spettacolari con gole profonde e vista sui campi aperti

- Letaba River: spesso frequentato da elefanti

- Shingwedzi River: attraversa la parte nord-orientale del parco, meno turistica e più selvaggia

- Luvuvhu River: nell'estremo nord, vicino al confine con lo Zimbabwe, è una zona ideale per avvistare uccelli rari e nyala

- Limpopo River: segna il confine nord del parco con lo Zimbabwe

I confini e il progetto con i vicini

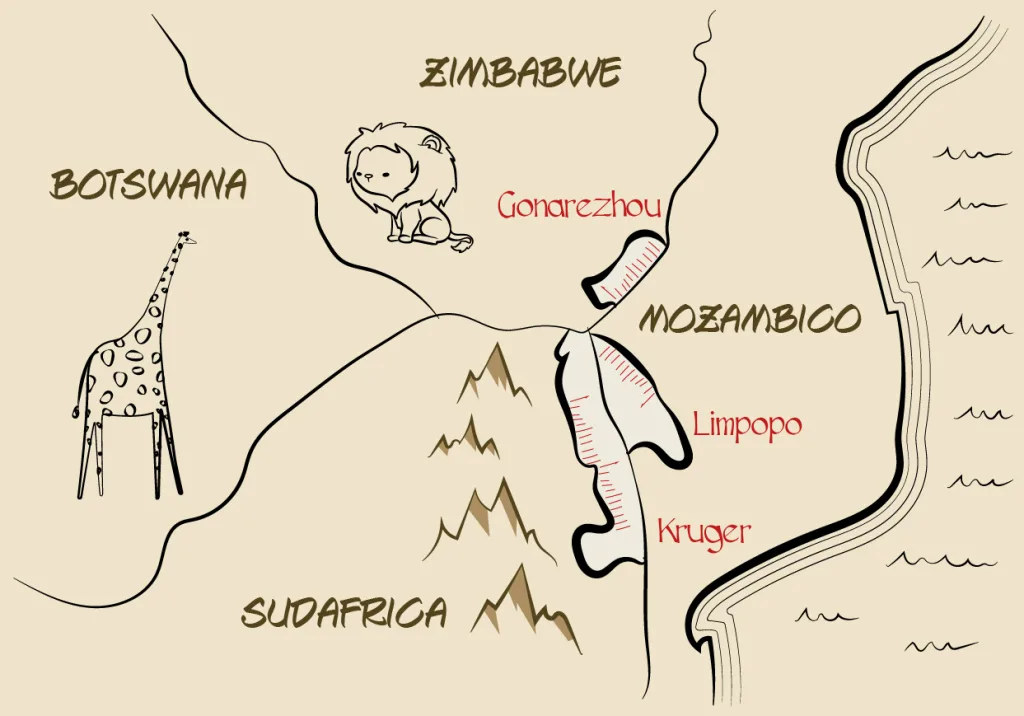

Confina a est con il Mozambico e a nord con lo Zimbabwe, e la parte sicuramente più interessante è che fa parte di un grande e ambizioso progetto: il Great Limpopo Transfrontier Park.

Il Great Limpopo Transfrontier Park

Un’area di conservazione transfrontaliera che abbatte i confini politici per ricostruire un ecosistema unificato e selvaggio, com’era un tempo.

Nato ufficialmente il 9 dicembre 2002 con la firma del trattato internazionale, il Great Limpopo Transfrontier Park unisce:

- il Parco Nazionale Kruger in Sudafrica

- il Parco Nazionale Limpopo del Mozambico

- il Parco Nazionale Gonarezhou dello Zimbabwe

Un’area protetta di oltre 35.000 km quadrati con l’obiettivo di:

- creare un corridoio ecologico per consentire agli animali di seguire le loro naturali migrazioni

- ripristinare gli ecosistemi, danneggiati da bracconaggio, caccia senza scrupoli e agricoltura intensiva

- favorire la cooperazione tra Paesi africani

- sviluppare il turismo

Abbattendo le vecchie recinzioni che dividono i Parchi, ovviamente confinanti tra loro o con aree di conservazione come cuscinetto, si aprono i corridoi migratori per gli animali e i ranger collaborano tra loro, senza barriere fisiche, per la protezione e il monitoraggio della fauna.

Corridoi ecologici e rotte migratorie

A proposito di rotte migratorie, sembra che soprattutto gli elefanti (Loxodonta africana) stiano beneficiando dell’apertura dei confini.

Animali abituati a camminare per lunghe tratte in cerca di cibo e acqua, durante la stagione secca (giugno – ottobre) si spostano dal Kruger verso nord, andando nel Limpopo National Park in Mozambico.

Anche le mandrie di bufali, zebre e gnu nella stagione secca vanno in cerca di acqua: dal parco Kruger si spostano verso le aree fluviali del Limpopo in cerca dell’erbetta più giovane.

Nulla a che vedere con le spettacolari migrazioni del Serengeti, ma anche queste sono fondamentali per gli ecosistemi.

E si sa, dove ci sono gli erbivori ci sono anche i carnivori. Quindi anche predatori come leoni, leopardi e iene possono seguire le migrazioni degli erbivori.

La storia del Parco Kruger

Tutto inizia alla fine dell’Ottocento.

L’allora presidente della Repubblica del Transvaal, Paul Kruger (Colonia del Capo, 1825 – Francia, 1904), era preoccupato: da cacciatore esperto si stava rendendo conto che la fauna selvatica della regione stava venendo decimata.

Le cause erano da vedersi soprattutto nel colonialismo e nell’espansione:

- caccia eccessiva, sia per cibo che per "sport", da parte dei coloni

- deforestazione per l'agricoltura

- costruzione della ferrovia che avrebbe collegato Pretoria con Delagoa Bay (oggi Maputo), che portava coloni e bracconieri

Ovviamente Kruger non era preoccupato per gli animali in sé. Al tempo gli animali non erano da “proteggere” ma erano una preziosa risorsa:

- cibo (carne)

- commercio (pelle, carne, trofei)

Quindi per lui, proteggere gli animali significava proteggere una risorsa economica e culturale, necessaria alla sopravvivenza della popolazione boera.

In più Kruger era un uomo profondamente calvinista: la natura era vista come parte del disegno divino, e l’uomo aveva il dovere di non distruggere la creazione di Dio.

Attenzione: non è ecologismo moderno, ma una forma di rispetto spirituale per il mondo naturale.

Per questo, anche se era stato un cacciatore per tutta la vita, Kruger vedeva con orrore la caccia indiscriminata per sport e commercio — soprattutto da parte degli europei inglesi.

La nascita della Sabie Game Reserve

Nel 1898, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Boera, Kruger propose di istituire una riserva di caccia protetta nella regione del Sabie, una zona ancora selvaggia tra il fiume Sabie e il fiume Crocodile.

Nasce così la Sabie Game Reserve, 4.600 km quadrati che collocheremmo nell’odierna provincia dell’Mpumalanga ma allora nella Repubblica del Transvaal.

Non era ancora un parco nazionale aperto al pubblico, ma una zona vietata alla caccia, gestita da pochi ranger armati — tra cui l’irlandese James Stevenson-Hamilton (Irlanda, 1867 – Sudafrica 1957), considerato il vero padre fondatore del futuro parco.

La nascita del Parco Nazionale Kruger

Nel 1902, dopo la fine della guerra boera, l’amministrazione del Transvaal passò sotto il controllo britannico.

Stevenson-Hamilton (irlandese) venne confermato come custode della riserva, e da quel momento dedicò la sua vita alla protezione della fauna.

Lo chiamavano “Skukuza”, nome zulu che significa “colui che spazza via”, perché fece rimuovere bracconieri, cacciatori e allevatori abusivi dall’area.

Fu lui a convincere le autorità che la riserva doveva diventare qualcosa di più: un santuario permanente della natura, aperto anche al pubblico.

Fino a che nel 1926 il parlamento sudafricano approvò la legge che istituì il Kruger National Park, unificando le riserve del Sabie e dello Shingwedzi.

Venne intitolato a Paul Kruger, in omaggio alla sua visione pionieristica.

Quando nacque ufficialmente nel 1926, il Kruger copriva quasi 19.000 km quadrati: era già allora uno dei parchi più grandi al mondo. Oggi ne misura quasi 500 in più, grazie a piccole espansioni e alla collaborazione con riserve confinanti.

Il Kruger apre al turismo

È solo negli anni ’30 che si cominciò a costruire la prima rete stradale interna.

Appena nato, nel 1926, il Parco era molto difficile da visitare: niente strade, niente infrastrutture.

Nacquero anche i primi rest camp (campi pubblici con bungalow spartani) e i primi gate di accesso.

Negli anni ’50, con lo sviluppo dell’automobile in Sudafrica, il Kruger aprì effettivamente al pubblico, con l’idea del self-drive safari, ancora oggi una delle caratteristiche più amate del parco.

Per decenni il Kruger fu accessibile solo alla minoranza bianca.

Ricordiamo che a causa dell’apartheid, la politica segregazionista in Sudafrica aveva privato i neri di qualsiasi diritto.

Per cui le comunità indigene che vivevano nell’area vennero gradualmente espulse e mai risarcite, e i visitatori neri potevano entrare solo in aree separate, con servizi limitati.

Solo dopo la fine dell’apartheid (1994), il Kruger ha iniziato un lento processo di democratizzazione e restituzione della memoria storica, coinvolgendo le comunità locali nella gestione delle infrastrutture come addetti ai servizi e guide.

Se vuoi approfondire un esempio di ecoturismo e di inclusione delle comunità locali, puoi visitare la pagina dedicata al Mdluli Lodge in Sudafrica, proprio in una riserva nel parco Kruger.